人権啓発の動画研修

ハラスメント防止から

性的マイノリティ理解まで

企業や組織において、従業員の人権意識を高めることが必須の時代となりました。

特に企業は、利潤を追求するだけでなく、社会的な存在として人権尊重の責任を果たすことが強く求められています。

人権を尊重しない組織風土は外部からの信用を落とし、従業員の意欲低下に直結する一方、多様性を認め「違い」を力にすることは組織の未来につながる鍵となります。

組織の人権意識を高めていくためには、他者を認め、自分も尊重することの大切さを一人一人に意識してもらい、行動につなげることが重要です。

人権啓発研修のこんなお悩みを解決します

ハラスメントを未然に防ぎたい

いろいろな働き方を認める

風土をつくりたい

組織内のコミュニケーションを

より円滑にしたい

人権啓発の主な研修内容

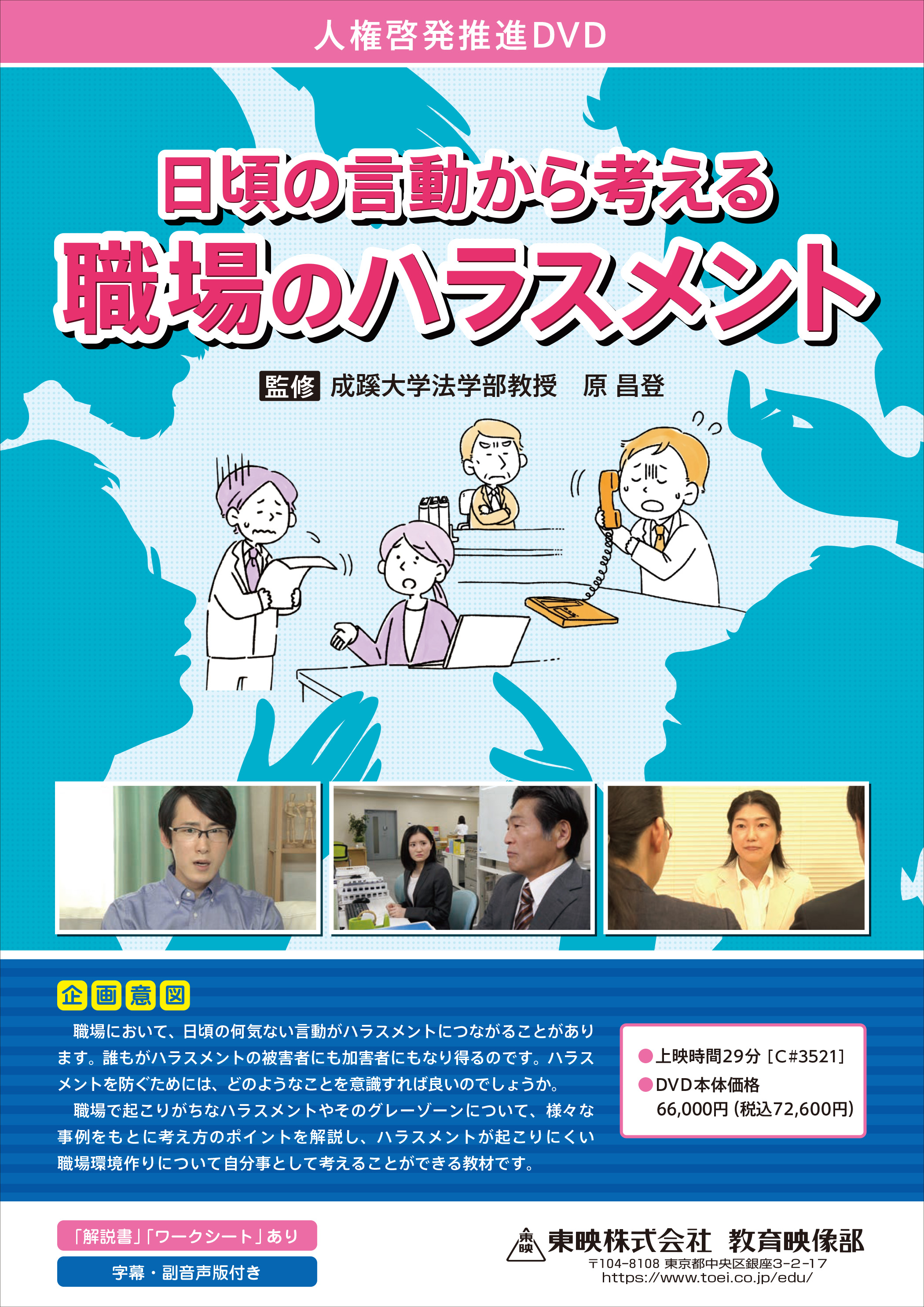

ハラスメント防止

ハラスメントは従業員の離職や意識の低下に繋がるだけでなく、企業イメージの低下など、業績悪化に結びつくようなリスクもあります。

時代や人々の生活と共に変化していく価値観に柔軟に対応し、他社を尊重すること・自分を守ることの大切さを一人一人に自覚していくことが大切です。

「ハラスメント防止」の人気作品

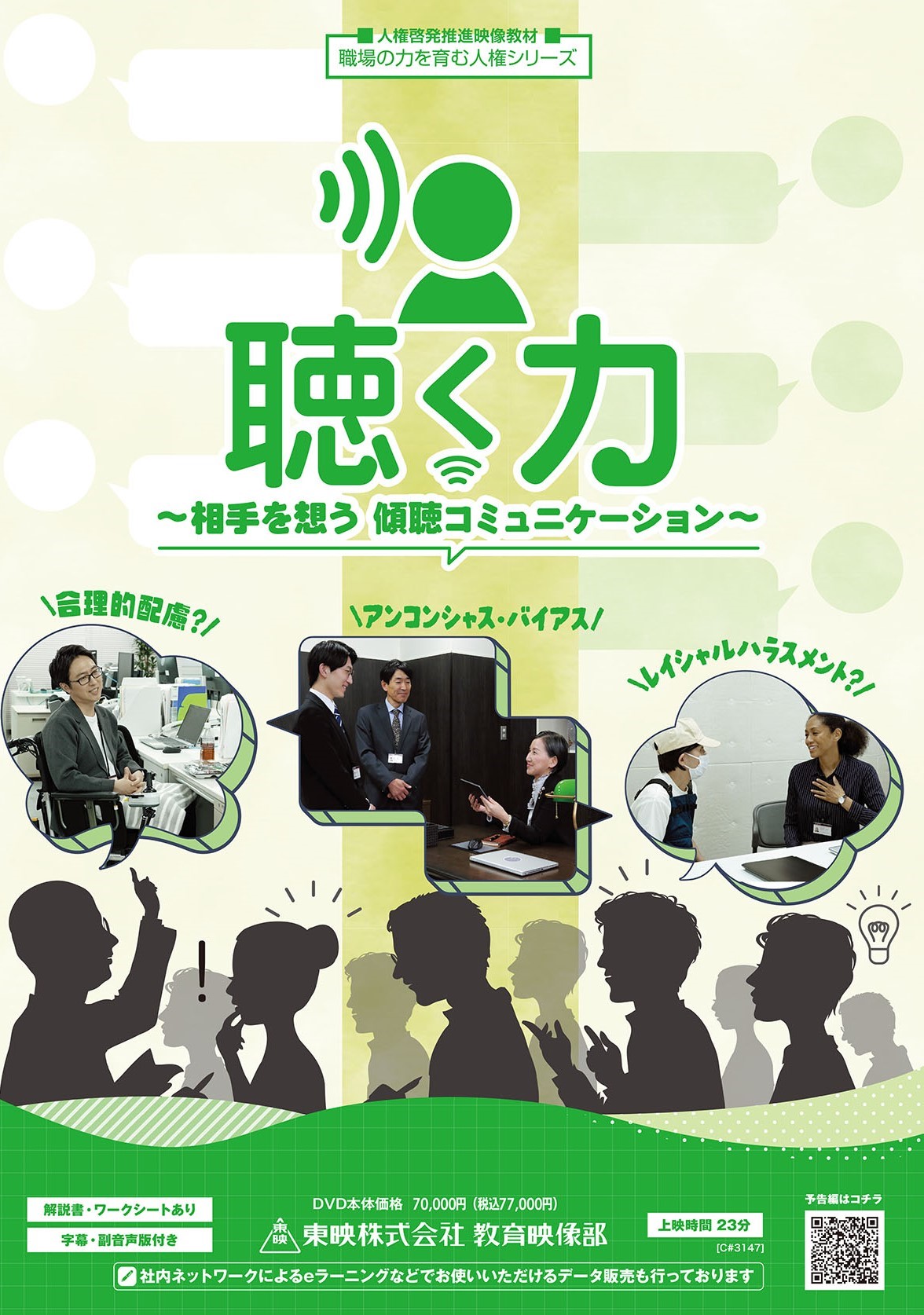

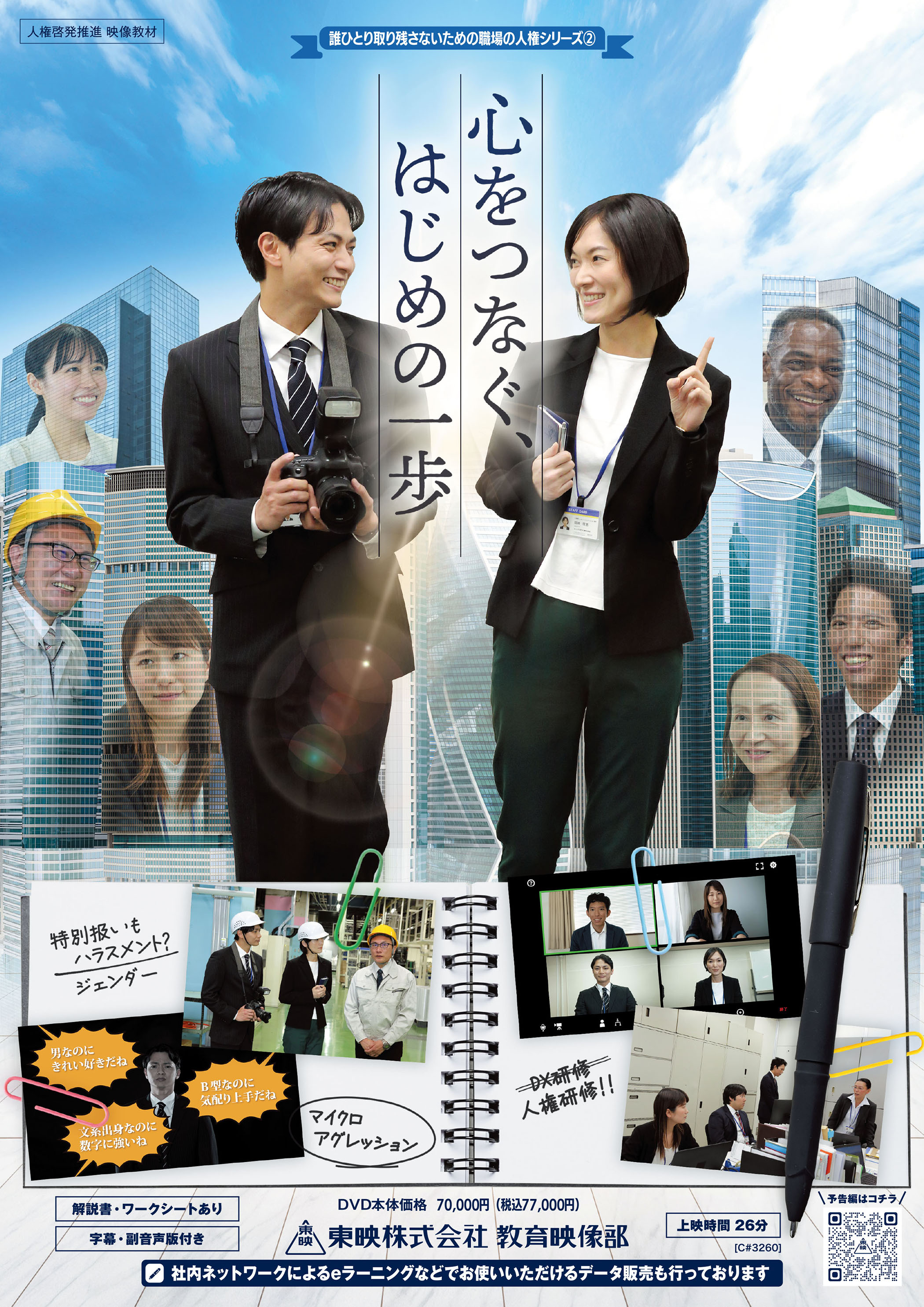

多様性尊重

全てがグローバルに展開している時代。多様性を尊重し、様々な立場からの意見や知恵を組織の中で活かしていくことは、新しい価値の創造につながります。

LGBTQ+やジェンダー、障害による差別、国籍や人種に対するバイアス、子育てや介護をしている社員…組織の未来のため、多様性尊重の考え方を浸透させることが不可欠です。

「多様性尊重」の人気作品

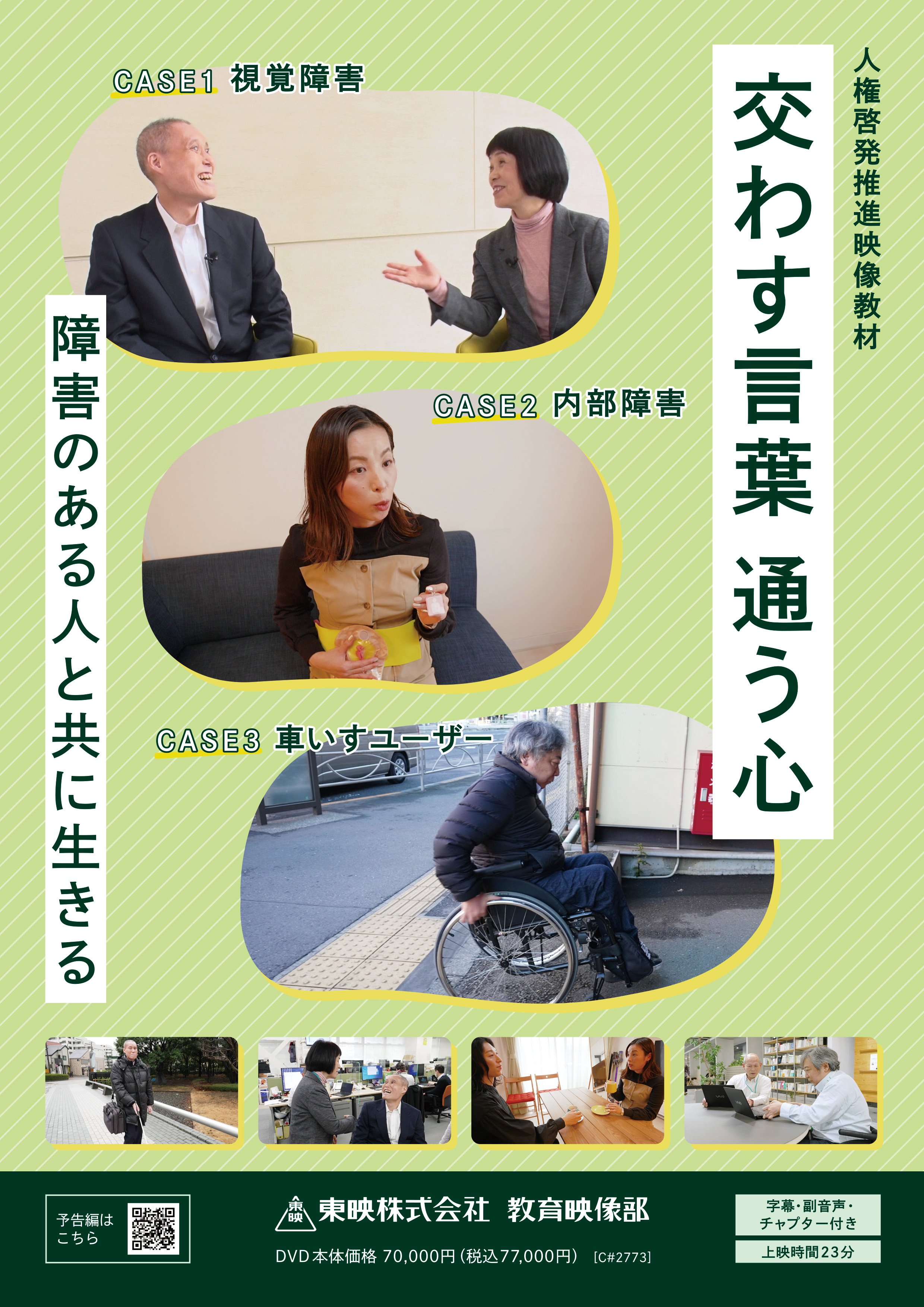

障害者

昨今、障害者をめぐるノーマライゼーションの動きが加速しています。かつては健常者と障害者をはっきり区分し、障害を特別視する意識が強かったのですが、現代では健常者と障害者が共に生きる社会が標榜されています。

企業や自治体などには、ある一定割合の障害者を雇用する義務があります。また、顧客や取引相手として障害者と向き合うことも、地域社会で出会うこともあるでしょう。

一口に障害と言ってもその人ぞれぞれ、大きな違いがあります。その違いを乗り越え、同じ地平に立って相手を尊重し合うためのヒントを、弊社のドラマ教材のなかで探ってみてはいかがでしょうか。にしましょう。

主な障害者向け研修動画

外国人

現在、日本の外国人労働者数は180万を超え、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しています。多くの外国人労働者は、日本におけるさまざまな学びや、やりがいを求めて来日しています。受け入れる側も、彼らの想いや願いに応えるべく、いきいきと働ける環境を作らなければいけません。

しかし、コミュニケーション不足、文化の違いからくる差別・偏見は、まだまだ根強く残っています。このような問題を解決するべく、外国人労働者の快適な職場環境、生活環境について考え、円滑なコミュニケーションを取ることは、結果的に企業の生産性の向上・経営目標の達成にも繋がります。

主な外国人向け研修動画

性的マイノリティ

LGBTQ+を始めとする「性的マイノリティ」と呼ばれる人々は、社会的に少数派とみなされることが多く、過去にはいわれのない差別や偏見に遭うこともありました。

しかし、全ての人は生まれながらに平等であり、性的マイノリティであるからといって差別されることは決してあってはなりません。

主な性的マイノリティ向け研修動画

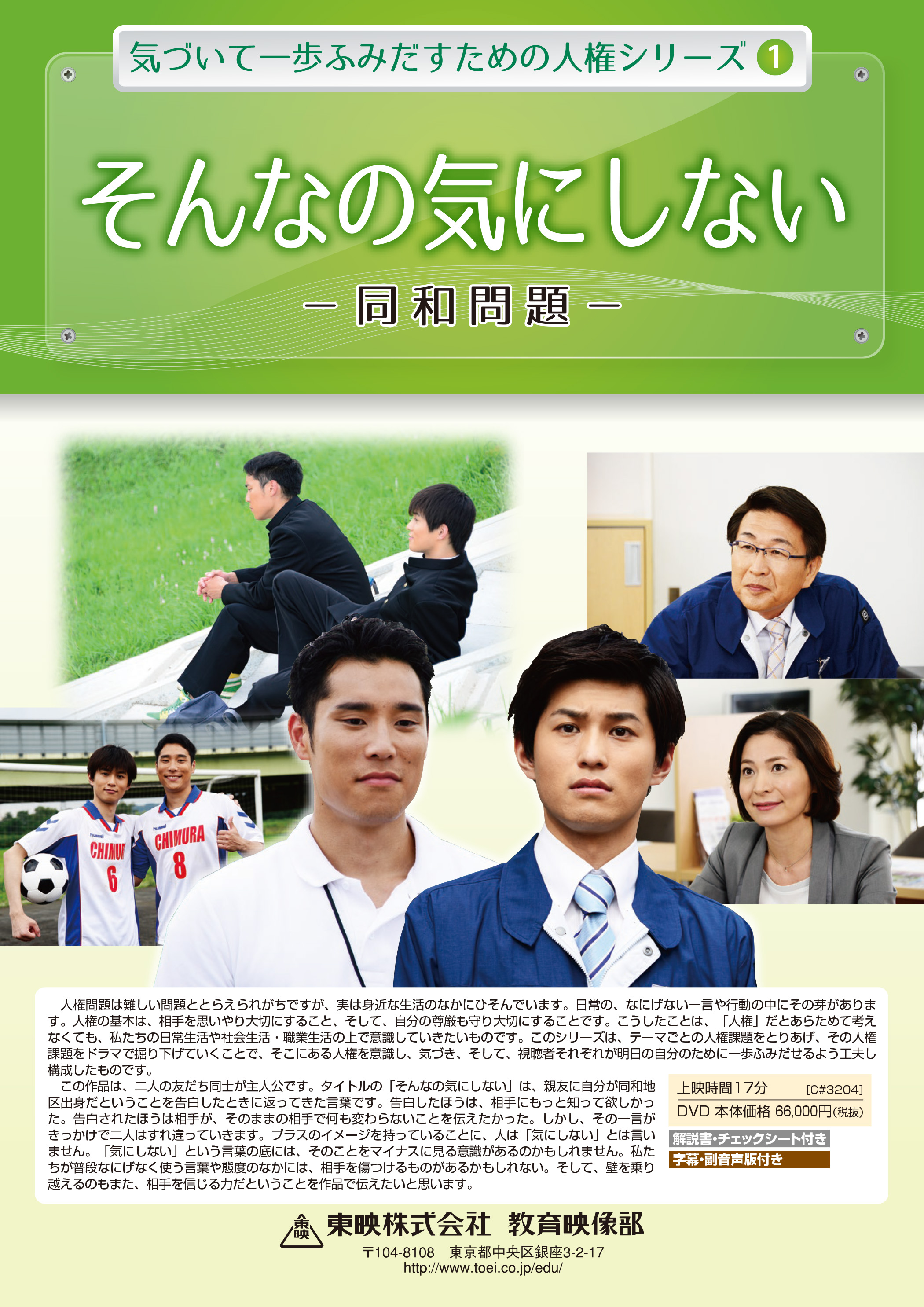

部落差別問題

1969年に同和対策事業特別措置法が成立し、部落差別の解消が国民的課題であるということが政策として位置づけられました。しかし、被差別部落に対する差別意識は依然として強固なものでした。

部落差別は、そこに生まれたというだけで差別される理不尽な差別です。地域の差はありますが、現在も根深く差別は残っています。ネット上の差別も頻発しています。正しく知り、リテラシーを自分の中に作ること。そのお手伝いをさせていただきます。