南海トラフ地震に備える!企業のための防災対策マニュアル

「南海トラフ地震」は、今後30年以内に80%という高い確率で発生すると予測され、日本経済の心臓部を直撃する可能性のある巨大災害です。この未曽有の危機に対し、「まだ先のこと」と対策を後回しにしていませんか?

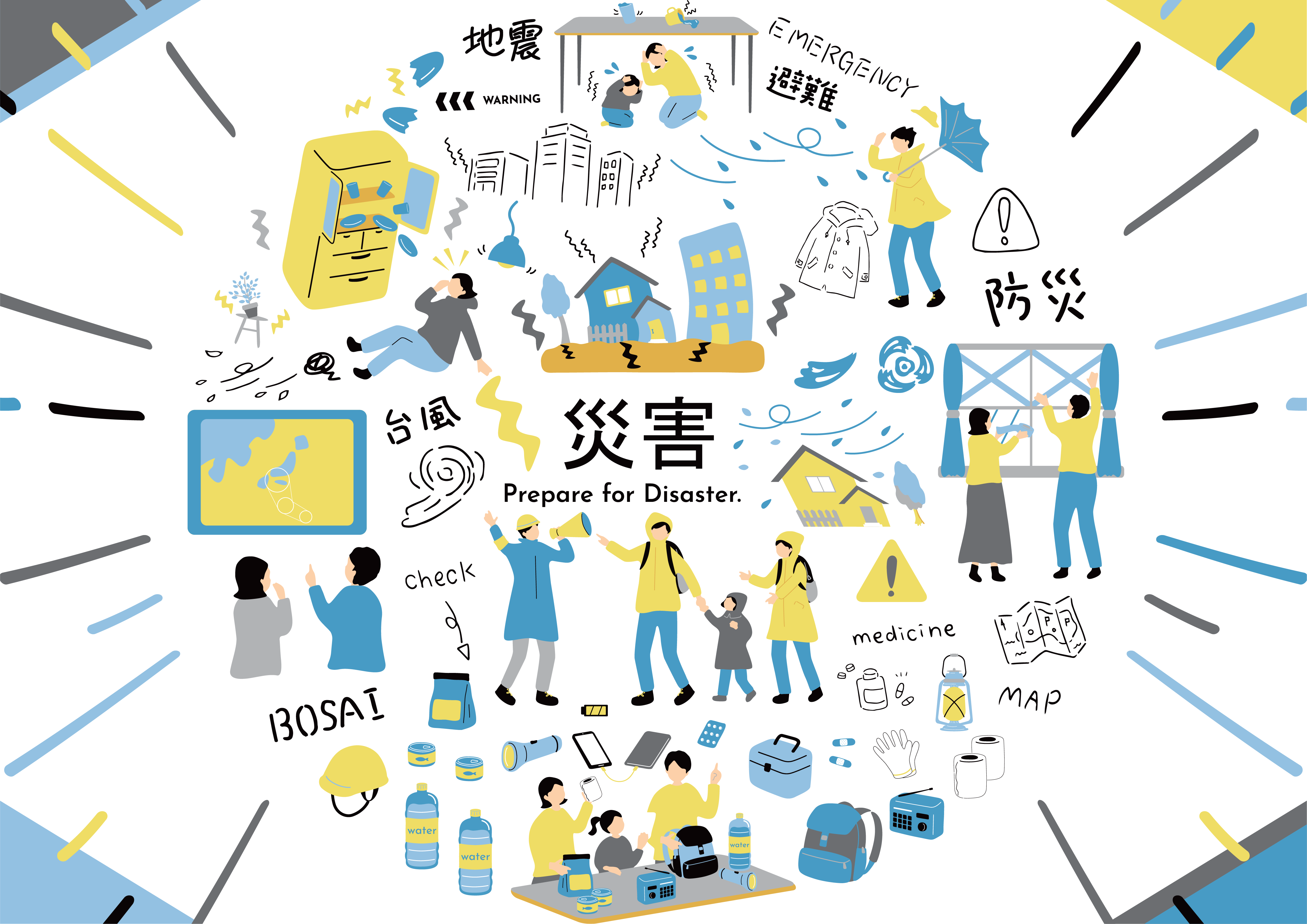

本記事では、南海トラフ地震が企業に与える甚大な影響から、建物の耐震化、BCP(事業継続計画)の策定、従業員の安否確認、防災備蓄、そして実践的な防災訓練まで、企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策を網羅的に解説します。大切な従業員の命と企業の存続を守るために、この「南海トラフ地震対策完全マニュアル」をぜひご活用ください。

南海トラフ地震とは?企業にとっての脅威

日本経済の心臓部を直撃するとされる南海トラフ地震は、企業にとって計り知れない脅威となります。「まだ先のこと」と考えるのは危険です。今すぐ行動を起こすことが、企業の存続を左右します。

南海トラフ地震の発生確率と想定被害

政府の地震調査研究推進本部によると、今後30年以内に【80%程度】という高い確率で南海トラフ地震が発生すると予測されています。マグニチュード8〜9クラスの巨大地震が想定されており、四国から東海にかけての太平洋沿岸地域を中心に、広範囲にわたる甚大な被害が懸念されています。大規模な津波の発生も予測されており、その影響は内陸部にも及びます。

企業活動への影響(事業停止、物流の混乱、人員不足)

南海トラフ地震は、あらゆる業種で深刻な影響を及ぼす可能性が高く、企業経営に壊滅的なダメージを与えるリスクがあります。

- 工場やオフィスの損壊による事業停止: 建物や設備の倒壊、火災、ライフラインの寸断により、操業が不可能になる恐れがあります。

- 交通網の麻痺による物流停止・納期遅延: 道路、鉄道、港湾、空港などのインフラが寸断され、原材料の調達や製品の出荷が困難になります。サプライチェーン全体が停止するリスクも考えられます。

- 従業員の出社困難や人的被害による人員不足: 地震や津波による負傷、交通機関の停止、自宅の被災などにより、多くの従業員が職場に辿り着けず、業務継続に必要な人員を確保できなくなる可能性があります。

企業対策の重要性と備えるメリット

南海トラフ地震への備えは、単なるコストではなく、企業のリスクマネジメントにおける最優先投資です。事前に対策を講じることで、企業は以下のような大きなメリットを得られます。

- 被害を最小限に抑え、事業継続を実現: 計画的な対策により、物理的・人的被害を軽減し、重要業務の停止期間を短縮できます。

- 社員の安全を守ることで、企業の信頼性が向上: 従業員の命と安全を最優先する姿勢は、社員のエンゲージメントを高め、企業としての社会的信頼を築きます。

- 災害発生時の対応が迅速になり、復旧がスムーズ: 事前の訓練と計画により、混乱時でも冷静かつ的確な初動対応が可能となり、事業の早期復旧につながります。

南海トラフ地震が企業に及ぼす影響

南海トラフ地震は、企業の様々な側面へ複合的に影響を及ぼします。それぞれの影響を具体的に理解し、対策を立てることが重要です。

建物の倒壊や設備被害

地震の揺れによる建物の倒壊や、工場、オフィス内の機械設備の損傷は、事業活動を直ちに停止させる要因となります。特に老朽化した建物や耐震補強が不十分な施設、重量のある生産設備を持つ企業では、深刻な被害が懸念されます。

耐震対策が不十分な建物のリスク

1981年(昭和56年)6月1日以前に建てられた建物は「旧耐震基準」に基づいており、大規模地震に対して脆弱であるとされています。これらの建物を使用している企業は、専門家による耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強工事を速やかに実施することが急務です。

事業所・工場・倉庫などへの影響

地震の直接的な被害に加え、地震による火災発生、電力・ガス・水道などのライフラインの断絶、通信網の途絶は、事業所や工場、倉庫の操業を長期にわたって停止させる可能性があります。業種や立地によっては、操業再開まで数ヶ月から年単位の期間を要することも考えられます。

人的被害と従業員の安全確保

地震発生時には、建物の倒壊や家具・設備の転倒、火災などにより、社員が負傷したり、最悪の場合死亡したりするリスクがあります。企業は、従業員の生命と身体を守るための対策を最優先で講じなければなりません。

従業員の安否確認と初動対応の重要性

災害発生直後に最も重要なのは、全従業員の安否を迅速かつ正確に把握することです。同時に、負傷者の救護や初期消火といった初動対応も求められます。これらを円滑に行うためには、事前に安否確認システムを導入し、連絡網を整備するとともに、従業員への周知徹底と訓練が不可欠です。

企業が備えるべき避難計画

従業員の安全確保のためには、明確な避難計画の策定と周知が必須です。

- 建物内の避難経路の明示: 普段から避難経路を明確にし、従業員全員が把握している状態にしましょう。

- 避難誘導の担当者設定: 災害時に冷静に避難誘導を行える担当者を定め、役割と手順を訓練しておきましょう。

- 津波警戒地域では高台への避難指導: 海沿いに事業所がある場合は、津波ハザードマップに基づき、より安全な高台への具体的な避難経路と指導を徹底する必要があります。

事業停止・サプライチェーンへの影響

南海トラフ地震の被害は、自社内にとどまらず、多大なサプライチェーンリスクを生じさせます。

物流の混乱による供給ストップ

大規模地震では、道路、鉄道、港湾、空港といった交通インフラが広範囲で麻痺し、原材料の調達や製品の出荷が極めて困難になります。これにより、製品の供給がストップし、企業の生産活動や販売活動が滞る恐れがあります。代替ルートの確保や、複数の取引先との契約、備蓄の強化がリスク軽減に役立ちます。

取引先・顧客対応の課題

災害発生時の混乱期において、企業がいかに迅速かつ誠実に対応できるかが、顧客や取引先からの信頼を維持する上で極めて重要です。緊急時の連絡手段の確保、顧客への情報提供方針、納期遅延や供給停止に関する対応プロセスなどを事前に整備し、信用の失墜を防ぎましょう。

企業が今すぐ取り組むべき南海トラフ地震対策

南海トラフ地震への対策は「待ったなし」です。以下の項目を参考に、自社に合った具体的な行動計画を策定し、実行に移しましょう。

BCP(事業継続計画)の策定

南海トラフ地震の甚大な被害を想定し、事業継続計画(BCP) を策定・見直すことが最優先事項です。BCPは、単に災害時の行動を記すだけでなく、事業を継続させるための経営戦略です。

事業継続のためのリスクアセスメント

まずは、地震や津波が自社の建物、設備、従業員、ITインフラ、サプライチェーンにどのような影響を与えるかを詳細に分析し、自社の脆弱性を徹底的に洗い出すことが第一歩です。

具体的な行動計画と復旧手順

災害発生直後の初動マニュアル、重要業務の代替実施の流れ、そして通常業務への復旧スケジュールなどを具体的に明文化しておきましょう。これにより、混乱時でも従業員が迷わず行動できます。

企業防災マニュアルの作成

BCPと連携し、従業員が実際に災害時に利用できる実務的なマニュアルを作成しましょう。

- 安否確認手順: 災害発生時の安否確認方法とシステム利用手順を明確にします。

- 避難誘導手順: 建物内の避難経路、避難場所、津波からの高台避難方法を具体的に示します。

- 取引先・顧客対応方法: 緊急時の連絡先、情報共有の手順、対応の優先順位を定めます。

- 社内連絡フロー: 各部署間の連絡方法、指揮系統、情報共有のルールを定めます。

など、実務レベルで役立つ内容を整備しましょう。

企業独自の防災体制と役割分担

災害時に迅速かつ的確な対応を行うためには、企業独自の防災体制を確立し、各従業員の役割と責任を明確にしておくことが不可欠です。役職や部署ごとに災害対応の責任者・担当者を定め、平常時から役割を理解させ、訓練しておきましょう。

緊急時の対応フロー作成

災害発生から復旧までの一連の対応の流れをフローチャート形式でまとめ、分かりやすく「見える化」することで、緊急時でも迅速かつ適切な判断・行動が可能になります。

津波対策と避難計画の確立

特に海沿いの地域に事業所を持つ企業は、津波対策を重点的に行う必要があります。

- 地域ごとの津波リスクを把握: ハザードマップなどを活用し、自社の津波浸水想定区域や避難経路を正確に把握します。

- 避難場所の確保と従業員の誘導方法: 事前に安全な高台への避難経路を確保し、全従業員に周知徹底します。避難誘導担当者を定め、実際に避難訓練を実施しましょう。

- 従業員への事前周知と避難訓練の実施: 定期的に訓練を行い、緊急時に迷わず避難できる習熟度を高めます。

防災訓練の実施

防災対策は「知っている」だけでなく、「できる」が重要です。定期的な訓練を通じて、従業員の防災意識と実践的な対応能力を高めましょう。

定期的な訓練で従業員の防災意識を高める

最低でも年1回は、実際の災害を想定した訓練を実施しましょう。訓練を通じて課題を発見し、BCPや防災マニュアルを改善していくPDCAサイクルを回すことが重要です。

実際の災害を想定した訓練例

具体的なシナリオを設定し、より実践的な訓練を行いましょう。

- 地震発生→安否確認→避難→初動対応の一連の流れ: 災害発生直後の初期行動を訓練します。

- 津波警報対応演習: 津波警戒区域内の事業所で、警報発令から高台避難までを訓練します。

- 通信障害下での連絡訓練: スマートフォンや固定電話が使えない状況を想定し、代替の連絡手段(例:災害用伝言ダイヤル、衛星電話)を用いた連絡訓練を行います。

防災備蓄品の確保

災害発生後、電気、ガス、水道などのライフラインが寸断されることも想定し、最低限の生活・業務継続に必要な備蓄品を確保しましょう。

企業が備蓄すべき防災グッズ一覧

- 飲料水・食料: 従業員が事業所で待機する可能性を考慮し、最低でも3日分、可能であれば1週間分の備蓄を目指しましょう。

- 携帯トイレ、簡易ベッド、毛布: ライフラインが寸断された際の衛生環境や休憩スペースを確保します。

- 懐中電灯、ラジオ(手回し式推奨)、予備バッテリー: 情報収集や照明確保に役立ちます。

- 救急セット、医薬品: 負傷者への応急処置や持病薬の確保。

- ヘルメット、防災ずきん、軍手: 避難時や初期対応時の安全確保。

何日分を用意すべきかの目安

政府の推奨は最低3日分ですが、南海トラフ地震のような大規模災害では、ライフラインの復旧に1週間以上かかる可能性も考慮し、1週間分を目安に備蓄することが望ましいです。

建物の耐震化・オフィス家具の固定

建物の安全確保と、揺れによる二次被害の防止は、従業員の安全確保と事業継続の基本です。

耐震診断の実施

旧耐震基準(1981年以前)で建てられた建物は、専門家による耐震診断を必ず実施し、必要に応じて耐震補強工事を行いましょう。

オフィス・工場で今すぐできる耐震対策

- 書庫やロッカー、OA機器の転倒防止措置の徹底: L字金具、ワイヤー、粘着マットなどで固定します。

- 窓ガラスへの飛散防止フィルム貼り付け: ガラスの破片による負傷を防ぎます。

- 重いものは低い位置に収納: 落下による被害を軽減します。

- 避難経路に物を置かない: 避難経路を常に確保し、障害物がないようにしましょう。

企業向け地震対策研修の活用

南海トラフ地震対策では、従業員一人ひとりの知識と実践力が問われます。効果的な研修の導入は、企業の防災力を大きく引き上げます。

研修の重要性

災害時に求められるのは、単なる知識ではなく、社員一人ひとりの「行動力」 です。事前対策の理解を深める座学だけでなく、実践的なスキルを身につけるための研修が必要です。

事前対策の理解を深める

研修を通じて、以下の点を深く理解させましょう。

- 地震のメカニズム: なぜ地震が起こるのか、揺れの種類などを学びます。

- 自社に想定されるリスク: 自社の立地や建物、事業内容に特有の具体的なリスクを共有します。

- 初動対応の基礎知識: 「身を守る」「火を消す」「情報収集する」といった、災害発生直後の基本的な行動を習得します。

緊急時の迅速な行動を促す

座学だけでなく、映像やワークを活用した実践的な研修により、いざという時に従業員が【「体が自然と動く」状態】を作り出すことが重要です。

まとめ:南海トラフ地震対策は待ったなし!今すぐ行動を

南海トラフ地震は、必ずやってくる巨大災害であり、企業にとっては最大の経営リスクの一つです。漠然とした不安を抱えるのではなく、今すぐ具体的で計画的な対策を始めることが何よりも重要です。

今すぐ企業が取り組むべき対策のチェックリスト

以下の項目を確認し、未実施のものがあれば速やかに着手しましょう。

- BCPの策定・見直し: 想定される南海トラフ地震の被害を踏まえて、BCPを策定・更新しましたか?

- 避難計画と防災マニュアルの整備: 従業員の避難経路や役割、緊急時の対応マニュアルは最新ですか?

- 防災備蓄の確認: 水、食料、簡易トイレなど、従業員が事業所で数日間待機できるだけの備蓄はありますか?

- 建物の耐震診断: 建物は現在の耐震基準を満たしていますか?必要に応じて補強計画を立てていますか?

- 定期的な訓練の実施: 従業員はBCPや防災マニュアルの内容を理解し、実践できるレベルまで訓練されていますか?

- 社員研修の導入: 「ドラスタ」のような専門的な地震対策研修を活用し、従業員の意識と行動力を高めていますか?

経営者が意識すべきリスク管理のポイント

「自社は大丈夫」という安易な思い込みは禁物です。最悪の事態を想定し、その上で事業継続の計画を立てるのがリスク管理の基本です。災害は、単なる自然現象ではなく、企業の存続や業績にも直結する経営リスクであることを常に意識してください。

専門家のサポートを活用しながら、計画的に進める重要性

自社だけで南海トラフ地震のような大規模災害への対策を全て行うのは難しいかもしれません。その場合は、外部の専門家(防災コンサルタント、BCP策定支援業者など)や、オンライン教材、自治体の防災サポートなどを積極的に活用するのも賢い選択です。大切なのは、完璧を目指すことよりも、「今すぐ動き出す」 ことです。

東映では60年間制作してきた制作ノウハウを活かした、防災研修でご活用いただける作品を多数揃えております。

著者

ドラスタ編集部

(東映株式会社 コンテンツ営業部 教育映像室)

『ドラスタ』は、東映が運営する研修や学校教材の総合サイトです。

60年以上にわたり、映像制作で培ってきた物語を伝える力を活かし、

研修や教育担当者様や向けに、時代に即した楽しく学べる研修教材を提供しています。

コラム記事では、企業の方に向けて、人材育成のトレンドから用語解説について、

企業研修から防災、交通まで幅広いジャンルを専門的な視点と豊富な情報量でお届けします。

研修動画サービス「ドラスタ」では、企業向けの防災研修でご活用いただけるコンテンツを多数ご用意しております。

「ドラスタ」の防災動画の概要と活用方法

「ドラスタ」の研修映像では、以下のような特徴があります。

- 地震発生後の初動対応をロールプレイ

- 映像でわかる緊急時に“取らなければいけない行動”

受講することで得られるメリット

このような専門的な研修を受講することで、企業は以下のメリットを享受できます。

- 社員の防災意識向上: 知識と実践力を高めることで、従業員全体の防災意識が向上します。

- BCPの理解浸透: BCPの内容が従業員に深く浸透し、緊急時に計画が機能する確率が高まります。

- 災害時の混乱を最小限に抑える: 従業員一人ひとりが冷静に対応できるようになり、組織全体の混乱を軽減できます。