レピュテーションリスクとは?意味や、企業が取るべき対策や事例を説明

「レピュテーションリスクへの対策は?」

「レピュテーションリスクがどのような影響を与えるか知りたい」

SNSでのバイトテロや運営担当者による炎上など、インターネットの発達によりレピュテーションリスクはどの企業にも身近な問題となっています。この記事では、レピュテーションリスクの定義や企業に与える影響、企業が取るべき対策を解説します。レピュテーションリスクへの理解が深まり、具体的な対策をとれるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

レピュテーションリスクとは

レピュテーションリスク(reputation risk)とは、企業や組織に関するネガティブな評判・評価が社会に拡散され、企業の信用やブランド価値が低下することによるリスクのことです。

レピュテーション(reputation)は評判・信用・評価という意味で、レピュテーションの低下によって損失を受けるリスクをレピュテーションリスクと呼びます。

レピュテーションリスクとオペレーショナルリスクとの違い

レピュテーションリスクと似た言葉にオペレーショナルリスク(operational risk)があります。

オペレーショナルリスクとは、企業の全業務プロセスにおけるミス・障害・不正などによって被る損失リスク全般を指します。具体的には、インサイダー取引による銀行員の逮捕や、テスト工程でのミス発覚による大量リコールなどが該当します。レピュテーションリスクも損失リスクを指しますが、その原因は企業イメージやブランド価値の低下を招いた評判・評価の悪化です。

したがって、レピュテーションリスクは、オペレーショナルリスクのなかの1つであるともいえます。

レピュテーションリスク対策が重要視される背景

レピュテーションリスク対策が重要視されるようになってきた背景には、情報拡散スピードの高速化が挙げられます。近年、SNSや口コミサイトの利用が広がり、個人が手軽に情報を発信でき、またその情報を多くの人が目にするようになりました。この結果、企業の評判や評価は一瞬で多くの人に拡散されるようになり、一度拡散されるとその削除は難しいというのが現実です。

すなわち、個人の評価が企業イメージやブランド価値に与える影響が、以前よりも大きくなっているといえます。個人のネガティブな評価によって大きな損失を被ることを防ぐために、企業におけるレピュテーションリスク対策は重要な課題のひとつです。

レピュテーションリスクの主な原因

レピュテーションリスクの主な原因には、以下の4点が挙げられます。

- 不祥事や法令違反

- 不誠実な対応

- サービスや商品の品質低下

- 根拠のない噂や風評

それぞれの原因についてチェックしておきましょう。

不祥事や法令違反

コンプライアンス違反やハラスメントなどの不祥事の発覚は、レピュテーションリスクの大きな原因のひとつです。不祥事や法令違反の発覚によって失った信頼は、簡単には回復できません。被る損失も大きいため、最も注意すべきレピュテーションリスクの原因です。

なお、不祥事や法令違反は、内部告発によって発覚するケースも少なくありません。風通しの悪い社風では、知らないところでコンプライアンス違反が行われてそれが内部告発されるというリスクもあるでしょう。

不誠実な対応

不良品を流通させてしまった際やクレームを受けた際に不誠実な対応をすると、それが拡散されて大きなレピュテーションリスクを引き起こす可能性があります。説明不足や隠蔽、対応の遅れなどが「不誠実な対応」と捉えられやすい行動の例です。

サービスや商品の品質低下

サービスや商品の品質が、顧客の期待を裏切ってしまった場合にもレピュテーションリスクが発生します。ネガティブな口コミや評価がSNSなどで拡散されると、企業イメージに傷がつく可能性があるため注意が必要です。

特に品質の高さを謳ったサービスや高価な商品を提供している場合、品質が顧客の期待を著しく下回っていると大きなレピュテーションリスクに発展しやすいといえます。

根拠のない噂や風評

SNSや個人ブログなどに根拠のない噂・風評などが出回るのも、レピュテーションリスクの原因のひとつです。事実かどうかに関わらず、拡散された情報は企業イメージやブランド価値に影響します。日頃からクリーンな経営を心掛けるとともに、デマに対しては断固として戦う姿勢を見せることも大切です。

レピュテーションリスクが企業に与える影響

レピュテーションリスクが企業に与える影響は以下のとおりです。

- 信頼の低下と経済的損失

- 人材への影響

どのような影響が起きるかを理解すれば、レピュテーションリスクへの対策の姿勢も変わります。以下で詳しく見ていきましょう。

信頼の低下と経済的損失

企業の信頼が低下すると、顧客が商品やサービスを敬遠し、売上が減少します。加えて、投資家がリスク回避のために株を売却することで、株価の下落を招く可能性もあります。

また、顧客情報の流出など顧客に不利益を与えた場合には、賠償やリコールを余儀なくされるケースも存在します。賠償金やリコールにかかる利益の逸失も企業にとってはダメージとなります。

人材への影響

レピュテーションリスクは、企業の人材面にも大きな影響を与えます。企業イメージの悪化により「あの企業では働きたくない」と、採用において人材が集まらなくなるリスクがあります。

場合によっては、社長や役員が辞任する形で責任を取るケースもあるでしょう。このような状況を見て、会社の将来に不安を感じた社員が離職し、さらなる人材不足を招く負のスパイラルに陥る可能性もあります。

人材への影響は、一度の問題が長く尾を引く結果となるため細心の注意を払わなければなりません。

企業が今すぐ取るべき5つの対策

企業がレピュテーションリスクに備えて取るべき対策は以下のとおりです。

- コンプライアンスとガバナンスの強化

- 危機管理広報体制の構築

- ブランドモニタリングと投稿監視サービス

- 従業員教育とエンゲージメント強化

- 適切な情報発信と透明性の確保

まずは発生させない、そして早期発見をする体制を整える必要があります。そして社員を啓蒙し、企業としてレピュテーションリスクを起こさない体質作りを進めていきましょう。

コンプライアンスとガバナンスの強化

企業のコンプライアンスとガバナンスの強化は、企業の信用を守るための基盤です。リスクから企業を守るには、そもそもリスクが生まれにくい体制を作るのが重要です。具体的には、社内規定の見直し・ブラッシュアップや改善、内部監査の強化が挙げられます。

未然に防ぐ対策も重要ですが、発生した際の対応の流れも考えておく必要があります。対外的な情報発信の規定や社内での対応フローを整備し、被害を最小限に抑える体制を整えましょう。

危機管理広報体制の構築

危機管理広報とは、企業や組織で発生した危機に対して行う広報対応を指します。危機管理広報には、危機を未然に防ぐリスクマネジメントと、実際に起こった問題に対処するクライシスマネジメントがあります。

しっかりと危機管理広報を行うには、危機管理委員会を設置することが重要です。想定しうるリスクを洗い出し、平時と有事の2種類の危機管理マニュアルを作成しましょう。

加えて、危機管理広報の業務プロセスや、トラブル時のプレスリリースの書き方も準備しておくのもポイントです。

ブランドモニタリングと投稿監視サービス

企業がレピュテーションリスクに備えるためには、ブランドモニタリングと投稿監視サービスの導入が効果的です。ブランドモニタリングとは、自社や商品サービスのブランドに関する情報収集を指します。

具体的には、レビューサイトやSNSでのユーザーの投稿、ニュースやブログ記事などを定期的にチェックします。これにより、顧客の不満や誤情報が拡散する前に対策を講じることができ、リスクを未然に防げます。SNSの投稿を監視するサービスもあるので、利用を検討してもよいでしょう。

従業員教育とエンゲージメント強化

従業員の不用意な投稿がレピュテーションリスクを招く可能性は十分にあります。個人のSNSアカウントへの投稿であったとしても、「これくらいは言っていいだろう」「どうせ身内しか見ない」と油断することのないよう、従業員の情報モラル教育が必要です。

従業員教育では、定期的な研修で法令遵守や企業倫理の重要性を浸透させることが求められます。違反者に対しては厳格に処罰をすることを伝え、危機感を持たせるのも重要です。

エンゲージメント強化とは、従業員の企業への愛着と意欲を高める施策です。従業員が働きやすい環境を整えることで、企業への帰属意識が高まり、企業の不利益になる行動を自ら慎む効果が期待できます。

適切な情報発信と透明性の確保

レピュテーションリスクに備えるためには、企業側にも適切な情報発信と透明性の確保が求められます。特にSNSの公式アカウントを運用している場合は、投稿内容を二重三重にチェックするくらいの慎重さを持ってもよいでしょう。

また、定期的に業績やCSR活動などの情報を公開し、顧客とのコミュニケーションを取るのも重要です。正確で一貫性のあるメッセージを発信し、企業の姿勢や方針を明確に伝えましょう。

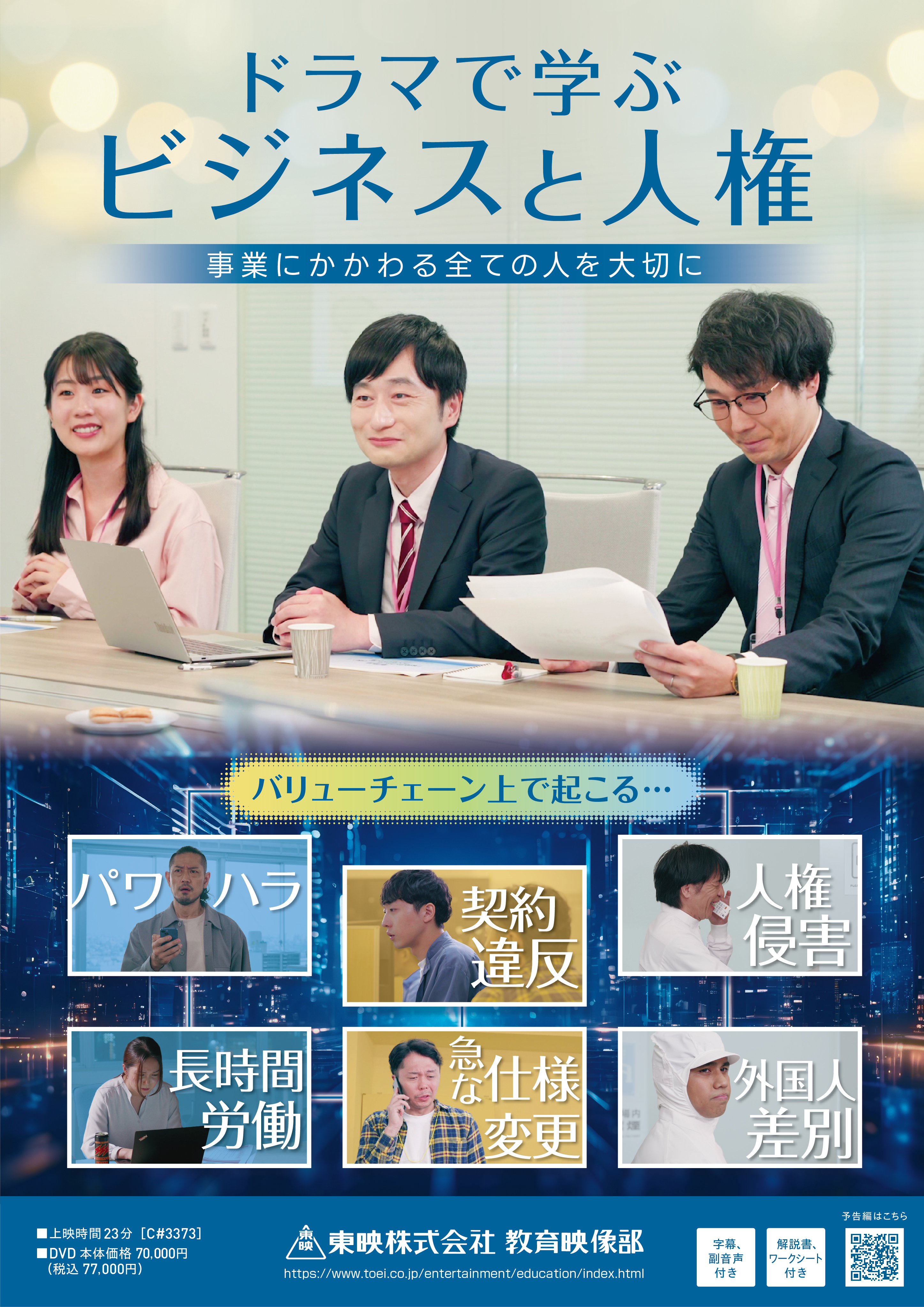

Drama-style video training東映の研修動画『ドラスタ』とは?

レピュテーションリスクの事例

事例を3つ紹介します。

回転寿司チェーンにおけるバイトテロ

ある回転寿司チェーンでは、アルバイト従業員が厨房内で食材を不適切に扱う様子を撮影し、SNSに投稿しました。この動画はすぐに拡散され、同社は多くの非難を受けることになりました。結果として、来店客数の激減や株価の下落といった大きな損害を被っています。

高級料亭における産地・賞味期限の偽装発覚

2008年ある高級料亭において、食品の賞味期限や産地の偽装が発覚しました。その後、客の食べ残しの再利用など不適切な行為が次々に発覚し、世間からの信頼を失いました。その後の謝罪会見でも不誠実な対応が批判を招き、結果として閉業に追い込まれています。

原料の問題に関する噂・風評被害の拡散

ある衣料品メーカーでは、強制労働などが問題視されているウイグル地区で生産された綿を使用しているとの噂が拡散されました。これにより同社は、商品の輸入の一部が差し止められるなどの損失を被っています。

最終的に原料の生産地に問題はないと明言するなどして対応しましたが、噂によって引き起こされたレピュテーションリスクの一例だといえます。

レピュテーションリスクの対策には「ドラスタ」

定義や企業に与える影響、具体的な対策を解説しました。失った信用を取り戻すのは、新たに信用を築くことよりも難しいです。せっかく積み上げてきた信用を一瞬で失わないためにも、しっかりと対策を取りましょう。

レピュテーションリスクを未然に防ぐには、やはり従業員の教育が肝になります。「ドラスタ」では、各種ハラスメントや公正な採用選考などの人権啓発動画を多く用意しています。従業員が関係者の人権に配慮した行動を取ることで、レピュテーションリスクの予防に繋がります。ぜひ下記よりどのような作品があるかをチェックしてみましょう。

著者

ドラスタ編集部

(東映株式会社 コンテンツ営業部 教育映像室)

『ドラスタ』は、東映が運営する研修や学校教材の総合サイトです。

60年以上にわたり、映像制作で培ってきた物語を伝える力を活かし、

研修や教育担当者様や向けに、時代に即した楽しく学べる研修教材を提供しています。

コラム記事では、企業の方に向けて、人材育成のトレンドから用語解説について、

企業研修から防災、交通まで幅広いジャンルを専門的な視点と豊富な情報量でお届けします。